施術所の構造設備基準ついての注意点

皆さんこんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

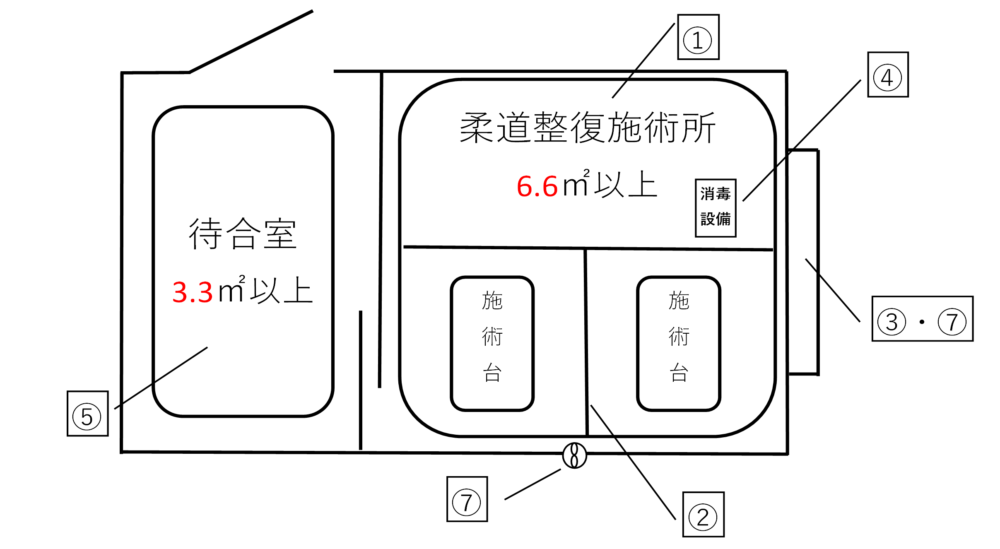

本日は、昨日のブログに引き続き施術所の構造設備基準ついての注意点を、図を使ってご説明させていただきます。(下記はあくまで一例であり、各地方の保健所によって異なります)

1.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所または柔道整復の施術所いずれかの場合

1.あん摩マッサージ・はり・きゅうの施術所または柔道整復の施術所いずれかの場合

【施術室】

① 6平方メートル以上の面積を有する専用の施術室であること。

② 施術台を2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者様のプライバシーに配慮すること。

③ 室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。(ドアは開放面積に含まない。)

④ 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

【待合室】

⑤ 3平方メートル以上の面積を有すること。

【衛生上必要な措置】

⑥ 常に清潔に保つこと。

⑦ 採光、照明及び換気を充分にすること。

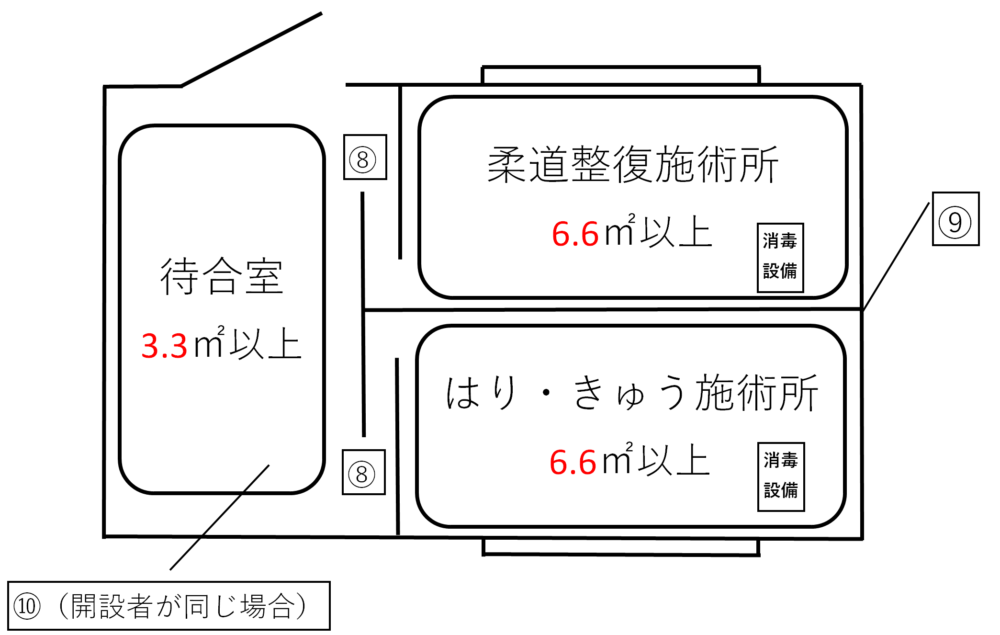

2.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術室、両方の施術所を併設している場合

2.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方の施術所を併設している場合

上記①~⑦項目を含み、さらに下記の事項に注意してください。

⑧ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれの施術室を用意すること。

⑨ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復双方の免許を有する施術者が一人で施術する場合、施術室は兼ねてもよい。

⑩ 待合室は別々に設けることが望ましいが、十分なスペースがあれば共用することはやむをえない。

※施術所内で他の医業類似行為を行うことはできません(整体・カイロなど)。施設の区画、

使用する器具類、広告を共有することはできませんのでご注意ください。

このように、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方の施術所を併設している場合では、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所は、固定壁で区画することであったり、開設者が違う場合はどちらの施術室に対しても3.3㎡以上の待合室が必要であるなど、様々な施術所の構造設備基準を満たす必要がございます。

各保健所や担当単位で、平面図の判断基準が変わってきますので開業をお考えの際は必ず、保健所に事前相談をするようにしましょう。

施術所の平面図で何か不明なことがある先生方はぜひ一度アイワ接骨師会へお問い合わせください。

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

本日は、施術所の構造設備基準についてお話させていただきます。

施術所を開設する際、保健所へ下記の書類が必要となります。

提出書類

①施術所開設届

②施術所の平面図

③最寄駅からの案内図

④柔道整復師免許証の写し(保健所で原本を提示する必要があります。)

添付書類

⑤定款の写し(※法人の場合のみ)

⑥登記簿謄本(※法人の場合のみ)

⑦施術所が賃貸の場合は賃貸借契約書のコピー

この中で②「施術所の平面図」についての注意点をお知らせいたします。

柔道整復師法第二〇条では、施術所の構造設備について次のように記されております。

「第二〇条 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。」

厚生労働省令で定める基準

施術室

・6.6平方メートル以上の面積を有する専用の施術室であること。

・室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。(ドアは開放面積に含まない。)

・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

待合室

・3.3平方メートル以上の面積を有すること。

衛生上必要な措置

・常に清潔に保つこと。

・採光、照明及び換気を充分にすること。

指導事項

(下記の指導事項はあくまで一例であり各市町村の保健所によって異なります。)

施術所と待合室の区画

・施術室、待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られているものであることが望ましい。(防災上、固定されたパーテーション等で区画することはやむを得ない。)

施術所の独立性

・施術所は、住居や店舗などと構造上、機能上独立している場合がある。ただし、一定の条件下で施術室以外の構造設備を共有することはやむを得ない。(施術室は専用である必要がある)

- 自宅に施術室を設ける場合

- 施術所内に、居宅支援事業所等を設ける場合

- 施術所内で民間療法を行う場合。

・プライバシーの保護に配慮して、ベッドごとにカーテンを設けるのが望ましい。

・施術者に対し、ベッドの数があまりにも多いのは望ましくない。

施術所を開設する際には、厚生労働省令と保健所の指導事項に注意する必要がございます。

施術所として条件を満たしているのか不安になられている先生方は、一度平面図を提出する前に保健所にお問い合わせをし、確認していただくことをお勧めいたします。

施術所の開設届は届出制となっており、開設後10日以内に保健所に提出しなければなりません。期限間際で提出した際、「添付していた平面図が施術所の構造設備基準を満たしておらず、届け出が正しく行われなかった。」などということがないよう、前もって準備していただくようお願い致します。

皆様こんにちは

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

本日は、労働者災害補助保険(労災)についてお話させていただきます。

初めに、労働者災害補助保険(労災)とは業務災害及び通勤災害に遭った労働者または、その遺族に、給付を行う公的保険制度のことです。業務災害・通勤災害について厚生労働省東京厚生局では以下のように記しております。

(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken.html)

業務災害

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、(1)住居と就業の場所との間の往復(2)就業の場所から他の就業の場所への移動(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。

合理的な経路とは

就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。 次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

労働者災害補助保険(労災)を適用するためにはあらかじめ、労働局と契約を結ぶ必要がございます。労働者災害補助保険(労災)の患者様が来た際、「労働局と契約を結んでいなかったから」ということがないように、労働局への手続きを怠らないようにしていただきたいと思います。

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

本日はアイワ接骨師会でご案内しております、賠償責任保険について、ご紹介させていただきます。

この賠償責任保険は、施術中の万が一の事故、例えば医療機器のコードに足を引っかけて転んでケガをしてしまった等の際に、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払われる保険です。

皆様がご加入している保険によって内容は異なりますが、アイワ接骨師会が紹介している賠償責任保険には大きく分けて2つのプランがございます。

①「柔道整復師+施術所」に適用される保険。

②「鍼灸師」に適用される保険。

ここでは、①「柔道整復師+施術所」に適用される保険についてお話させていただきます。

(1)柔道整復師賠償責任保険

柔道整復業務の遂行に起因して患者様の身体に障害が発生した場合において、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(保険期間中に発見された事故が補償の対象となります。)

例)施術に従事される方々が日本国内で柔道整復業務を遂行することにより患者の身体に障害を与えてしまい、治療費や慰謝料を請求されたとき。

(2)施設所有(管理)者賠償責任保険・被害者治療費等補償特約

柔道整復業務を行う施術所の施設・設備の所有、使用、管理またはその用法に伴う仕事の遂行に起因して保険期間中に発生した身体障害または財物損壊の事故の結果、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。また、自動セットされている被害者治療費等補償特約により、被害者が入院した場合等の見舞金費用等について、法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いします。

例)施術所内の施設・設備の不備や従業員の過失が原因で、患者や見舞客、通行人等にケガをさせたり、それらの人の持物を壊したりして治療費や修理費などを請求されたとき。

例)施術所内で患者様が施術業務と関係なくケガをして死亡・後遺障害または入院となった場合に、見舞金をお支払いするとき。

賠償責任保険は、万が一の事故・リスクに備えた先生方を守るための保険です。開業時や、先生が変わった際に「手続きを忘れて患者様をケガさせてしまい膨大な額を請求されてしまった」ということがないように、ぜひ賠償責任保険への加入をお勧めいたします。

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

本日は、「施術管理者の要件」について説明させていただきます。

平成30年4月1日より受領委任契約を取り扱う施術所にて新たに施術管理者になるためには、一定の条件を満たす必要があります。

①受領委任契約をしている整骨院・接骨院での実務経験が原則3年以上であること。

②5年以内に研修を受講していること。

しかし、平成30年限定で、特別措置がございます。

①受領委任契約をしている整骨院・接骨院での実務経験が原則1年以上であること。

②受領委任契約後1年以内に研修を受講すること。

ここでは、施術管理者の要件にある②研修受講についてお話させていただきます。

施術管理者研修修了証について

施術管理者研修修了証の証明方法について、厚生労働省の通知によると以下のように記されています。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)

施術管理者の要件としての研修受講

受領委任通知別添1別紙及び別添2のそれぞれの第1章5に規定する「登録を受け

たものが行う研修」は、本通知の別紙2「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管

理者に係る研修実施要綱」の2に規定する施術管理者研修であること。

施術管理者の要件としての研修修了の証明

受領委任通知別添1別紙及び別添2のそれぞれの第1章5に規定する「研修の課程を修了した者」の証明は、本通知の別紙2「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施要綱」の 12 による研修修了証によるものとすること。

なお、8により受領委任の届出又は申出に添付する研修修了証は、本通知の別紙2「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施要綱」の 13 による研修修了年月日から5年間の有効期間を経過していないものであること。

しかし、研修を受ければ良いということではなく研修修了後に様々な手続きを行わなければなりません。

研修修了後の手続き

(http://www.zaijusei.com/doc/training_oparation/kensyu_youkou_h30.pdf)

(1)研修の最後に全受講者分の受講証を回収する。

(2)財団は、回収した受講証の確認印欄の押印確認及び提出された全4パート分のレポートの内容評価(財団代表理事が行う)をもって修了認定をする。なお、レポートの内容によっては修了が認定されないことがある。

(3)財団は、研修修了の認定をした受講者に対し、次の事項を記載した施術管理者研修修了証を交付する。

1)氏名、フリガナ、生年月日

2)研修修了証書番号、研修修了年月日、有効期間(研修修了年月日から5年間)

研修修了証に記載する研修修了証書番号は、下記の11桁とする。

・修了証の発行年(西暦下2桁)

・研修機関登録番号(2桁)

・研修を実施した都道府県番号(2桁)

・研修修了者の番号(5桁)

「レポートの提出を忘れて修了証が交付されなかった。」このようなことがないように、ご注意ください。

現在、平成30年11月24日(土)~平成30年11月25日(日)に東京で行われる第16回施術管理者研修まで、申し込みが終了しております。第17回~第22回施術管理者研修の申込期限は平成30年8月13日(月)12:00~平成30年8月31日(金)12:00となっておりますので、施術管理者をお考えの先生方は、必ずお申し込みをお忘れになりませんようお気を付けください。

申し込みページはこちら

開業時のご不明点がございましたら、アイワ接骨師会までお気軽にお問い合わせください。

書類請求はこちら

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

本日は、平成30年7月19日のブログでも触れさせていただきました、「施術管理者の要件」で新たに追加された、実務経験期間証明書と施術管理者研修修了証のうち、実務経験期間証明書について、共有させていただきます。

これまで、柔道整復師の資格があれば、保健所へ届出を出すことで誰でも施術管理者になることができました。しかし、平成30年4月1日から施術管理者になるためには、「実務経験」と「研修の受講」が必要になります。

実務経験期間証明書について

柔道整復師実務経験の期間の証明方法について、厚生労働省の通知によると以下のように記されています。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)

柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。

(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書によ

り取扱うものとすること。

(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所の管理者(開

設者又は施術管理者)による証明とすること。

(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、(2)

による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。

もし実務経験が証明できない場合、施術管理者になれないのはもちろんのこと、受領委任契約を結べない、つまり保険請求が行えないということになります。

指定されている期間を満たしているにも関わらず、保健所に届け出を出していなかったので、実務経験が証明できない。そのようなことがないように、保健所への届け出を怠らないようにしていただきたいと思います。

柔道整復師実務経験の期間の証明にあたり、あらかじめ、保健所への届け出は必要になります。その際の「保健所への手続きの仕方がわからない」「実務経験期間証明書についてわからないことがある」そのような方は、ぜひアイワ接骨師会にお問い合わせください。

次回ブログでは、新たに追加されました施術管理者研修修了証(研修の受講)について共有させていただきます。

資料請求はこちら

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

本日は、整骨院を開業する際にとても重要となる、受領委任制度についての基礎情報や注意事項を共有させていただきます。

平成30年7月12日のブログで受領委任制度については触れましたが、受領委任制度とは患者様が受領する療養費を施術管理者(管理柔道整復師)の先生に委任することで、患者様の経済的負担を軽減するために設けられた制度のことです。受領委任制度は施術管理者が地方厚生局と受領委任契約を結ぶことで、契約記号番号(例:契0000000-0-0)を与えられ施行されます。この契約記号番号がなければ、保険請求を行うことはできません。下記は、地方厚生局に提出する書類です。

受領委任契約を結ぶ際、地方厚生局へ提出する書類

(※下記の提出書類は各県により異なる場合があります。)

提出書類

①施術所の申出書(様式第2号)

②同意書(様式第2号の2)

③確約書(様式第1号)

④施術所開設届の副本

⑤柔道整復師の免許のコピー(原本も持参)

⑥実務経験期間証明書

⑦施術管理者研修修了証

添付書類

⑧施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が別の場合)

地方厚生局に提出する際の注意点

①受領委任制度は、許認可制となっており事前に準備しておく必要があります。

②許認可制となっているので、書類を提出してから承諾されるまで時間がかかります。(3週間~1か月)

③施術所開設届出の写し(副本)が必要となるため、あらかじめ保健所に施術所開設届を提出する必要があります。

④ ⑥実務経験期間証明書と⑦施術管理者研修修了証は、平成30年4月1日から施術管理者の要件が新たに追加されたので、前もって準備をしておく必要があります。

受領委任制度を結ぶにあたり、必要な書類を作成する際の注意点が多くあります。「手続きの仕方がわからない」「書類が正しく作成してあるのか不安」そのような不安を減らすために、本日のブログに配信させていただきました。

最後になりますが、各都道府県の地方厚生局によっての解釈が異なりますので事前相談は必ず行いましょう。

本ブログでアイワ接骨師会に興味を持っていただけたなら幸いです。

書類請求はこちら

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

本日は、施術所の開設を考えている皆様へ開設時の基礎情報や注意点などを共有させていただきます。

開設時に必要な書類

施術所を開設する際は下記の書類を保健所へ提出する必要があります。

(※下記の保健所提出書類はあくまで一例であり、保健所により異なります。)

提出書類

- 施術所開設届

- 施術所の平面図

- 最寄駅からの案内図

- 柔道整復師免許証の写し(保健所で原本を提示する必要があります。)

添付書類

- 定款の写し(※法人の場合のみ)

- 登記簿謄本(※法人の場合のみ)

- 施術所が賃貸の場合は賃貸契約書のコピー

施術所開設届・施術所の平面図における注意点

1.施術所開設届をについて、留意していただくことが2点あります。

①施術所開設届は、整(接)骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ指圧院を開業する際に必要になりますが、1つの院で柔道整復の施術と鍼灸の施術を行う場合は、整骨院の施術所開設届と鍼灸院の施術所開設届の2つ提出する必要があります。

②施術所の施術所開設届は届出制となっており、開設後10日以内に提出する必要があります。

2.施術所の平面図について、注意していただくことが6点あります。

①6.6平方メートル以上の専用の施術室が必要です。

②専用性の確保のため、他の部屋とは壁やパーテーション等で完全に区切り、出入り口も扉が設置されている必要があります。

③施術室面積の7分の1以上を外気に開放できている。または、施術室内にこれに代わる換気装置が必要です。

④「あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・あん摩マッサージ」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設する場合、それぞれ専用の施術室が必要となります。

⑤ 3.3平方メートル以上の待合室が必要です。

⑥「あんま・マッサージ・指圧、はり、きゅう」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設の場合は、兼用でも良いがそれぞれの施術室に直接通じていなければなりません。

施術所開設にあたり、必要な書類を作成する際の注意点が多くあります。「手続きの仕方がわからない」「書類が正しく作成してあるのか不安」そのような不安を減らすためにも、アイワ接骨師会に興味を持っていただけたらと思い、本日のブログに配信させていただきました。

最後になりますが、保健所によって開設基準の解釈が異なりますので事前相談は必ず行いましょう。

資料請求はこちらから

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀です。

本日は、平成31年1月1日より施行される鍼灸マッサージ受領委任制度について共有させていただきます。

受領委任制度とは...

患者様が施術を受けた際、本来であれば施術にかかった料金を患者様が支払い、その後保険者に療養費を申請しなくてはなりません。しかし、全額を払うとなると、患者様への負担が大きくなってしまいます。そこで、患者様の経済的負担を軽減するために受領委任制度が設けられました。本来、患者様が受領する療養費を管理柔整師の先生に委任することで、患者様は一部負担金を払うだけで施術を受けることができ、残りの療養費を委任された管理柔整師が保険者に申請し療養費を受け取るという仕組みです。

以前より、鍼灸・あん摩マッサージの受領委任制度に向けた準備がされていましたが、平成30年6月12日付で厚生労働省より、詳しい取り扱い規定が出され本格的に施行することになりました。

(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf)

これにより柔道整復と同様、鍼灸・あん摩マッサージも受領委任制度が適用されることになりました。取り扱い希望者は、平成30年7月2日(月)から平成30年10月31日(水)の期間に必要書類一式を提出することで、平成31年1月1日より受領委任を取り扱うことができます。

アイワインタビュー

今回、鍼灸・あん摩マッサージの受領委任制度にあたって、メリットとデメリットをアイワ接骨師会審査部長にインタビューさせていただきました。

デメリット

受領委任制度を行うにあたって保険者や地方厚生局と契約を結ばなくてはなりません。その際、個別指導や個別面談が行われる可能性があり、施術録をあいまいに出来なくなりました。なので、施術録をしっかり書いておくことをお勧めいたします。

メリット

鍼灸・あん摩マッサージともに施術料金の単価が上がったことです。はり・きゅうの1術で1300円→1540円,あん摩マッサージで285円→340円と上がっております。なので、会としては受領委任することを、お勧め致します。

最後にはなりますが、受領委任をする際に不安なこと、疑問に思っていることが皆様あると思います。その不安を8月19日に行われるアイワセミナーでぜひ解消してください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

申し込みフォーム

https://bit.ly/2NL9vBq

アイワ接骨師会 赤堀